Please select your location and preferred language where available.

日本発の「次世代グリーンデータセンター」を作れ! 鍵を握る「SSD×光技術」開発の最前線

情報化社会といわれ、日々の生活やビジネスの成長はテクノロジー抜きには語れなくなった。社会の進化や課題の解決に不可欠なデータ活用を支えるキオクシアのフラッシュメモリやSSDは、私たちをどう支えていくのか。こうしたテクノロジーを「エッセンシャルテック」と名付けて、その可能性を探る。

通勤中にSNSの投稿を眺めて、日中はWeb会議をした後にAIの議事録をチェック。夕食時に配信ドラマを見て、就寝前にECサイトのセール品を購入する――こうした便利なサービスの裏側に「データセンター」があることを意識する機会はあまりない。

今、そんなデータセンターが“アツい”。ネット社会で膨れ上がる需要を受けて市場が過熱。それに伴って「サーバの発熱」という課題に直面しており、冷却のために大量の電力を消費することから自然環境や持続可能性の観点で問題があると指摘されている。

この課題の解決を日本がリードすべく、経済産業省とNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトを開始。ゲームチェンジャーになり得る先端技術の開発によって、省エネ性能を大幅に向上させた「次世代グリーンデータセンター」の実現を目指す。

日本はデータセンター領域でイノベーションを起こせるのか――開発プロジェクトで光技術を用いた次世代デジタルインフラの構築/次世代グリーンデータセンター技術開発/広帯域SSD(広帯域光SSD)の開発を担う半導体メーカーのキオクシアとNEDOを取材した。

データセンターの総電力消費量が国家規模に 日本が挑む技術革新

NEDOによると世界のデータトラフィックは年間30%ずつ増加しており、急増するデータ需要に応えるべくデータセンターの新設ラッシュと電力消費量の増大が続いている。これに拍車を掛けたのが生成AIだ。IEA(国際エネルギー機関)が2024年に発表した報告書「Electricity 2024」によると、AIや暗号資産の普及によって世界のデータセンターの総電力消費量が増加し、2026年に日本国内の電力消費量に匹敵するレベルになる可能性があるという。

こうした状況を踏まえて、次世代グリーンデータセンターの開発プロジェクトは、新設されるデータセンターの電力消費量を2021年比で40%以上削減することに取り組む。開発した省エネ技術を2030年までに国内の新設データセンターに対して40%、2050年までに100%に普及させて、脱炭素社会に貢献することが狙いだ。

同プロジェクトを主管するNEDOの安藤俊氏は、プロジェクトを始めた2021年から状況が一変したと指摘。当時はDXによるクラウド利用が増えたことでデータセンターの需要が高まった時期だったが、現在は生成AIブームによって加速度的に電力消費量が増加している。同氏は、目標やシステム構成、関連する技術などについて現状を踏まえながら多岐にわたって議論しているとして、次のように続ける。

「グリーンデータセンターの重要性が増したことは確かです。どこまでいけるのか、夢物語ではなく社会実装できるラインを見定めています。日本を代表する企業と共に、プロジェクトの成果を国内外に示せればNEDOにとって最高の結果です」

国内半導体メーカーのキオクシア 広帯域SSD×光技術で省エネへ

次世代グリーンデータセンターの開発に挑むのは日本を代表する企業――富士通※1、アイオーコア、古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ、京セラ、NEC、キオクシアだ。「データセンターの性能」というとGPUやCPUに注目が集まりがちだが、ビッグデータを分析したり膨大なデータを使って大規模言語モデルを学習させたりするには、安全かつ効率的なストレージが欠かせない。キオクシアは、ストレージ技術の革新によって次世代グリーンデータセンターの実現を目指している。

キオクシアは、フラッシュメモリやSSDを製造する半導体メーカーだ。同社が開発した技術を使ったストレージ製品は、スマートフォンからデータセンター、果ては国際宇宙ステーション内の機器にも搭載されている。社会を支える基盤として高い信頼を得ており、「エッセンシャルなテクノロジー」の代表格と言える。

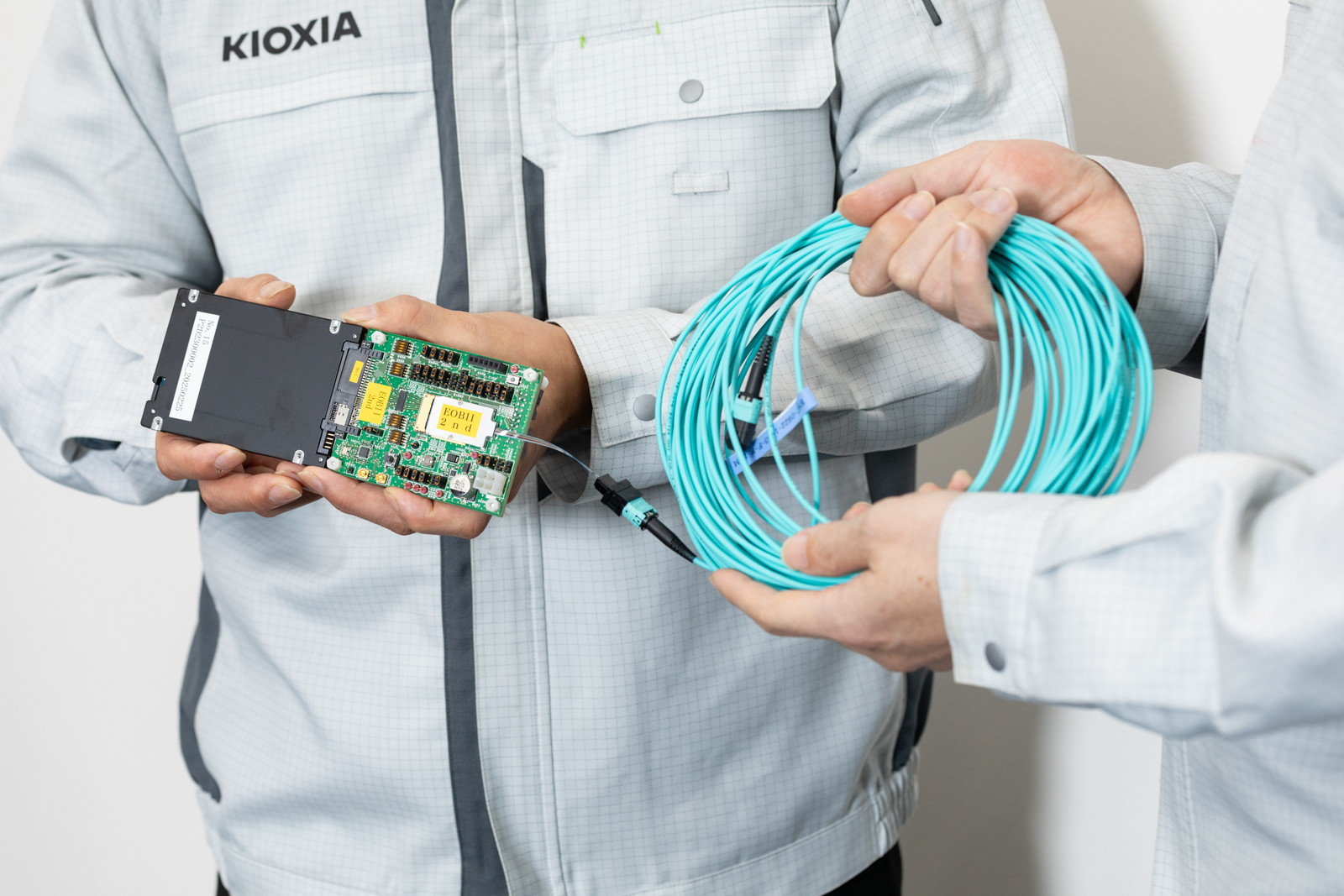

「次世代グリーンデータセンターの実現に向けて、高いデータ転送能力を持つ広帯域SSDに光技術を組み合わせた『広帯域光SSD』の実用化に取り組んでいます。」――こう話すのは、キオクシアの高橋真史氏だ。

高橋氏が紹介した広帯域光SSDは、データセンターの在り方を大きく変える可能性があるという。

「データセンターの構成から考え直す」 次世代型の姿は

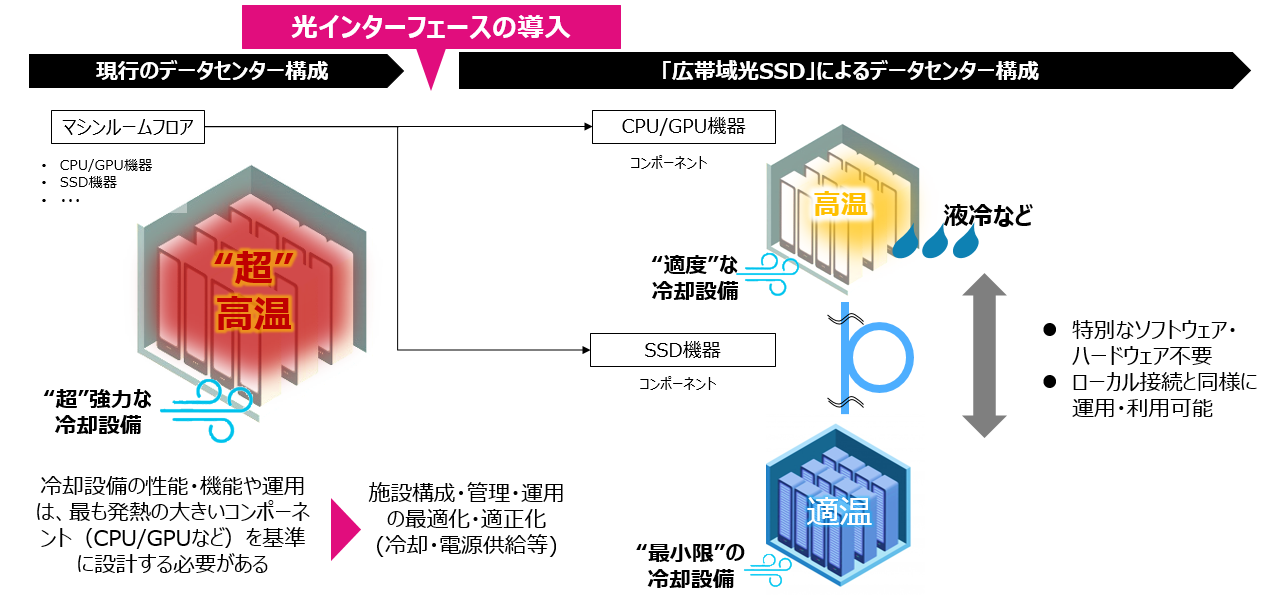

次世代グリーンデータセンターの姿を説明する前に、現状を確認しておく。現在のデータセンターは、1フロアに大量のサーバを設置する構成だ。使用頻度が違うサーバは発熱具合が異なり、稼働状態に合わせてフロア内の温度を細かく調整するのは難しい。サーバ内に集約されているCPU、GPU、ストレージ、メモリといった要素の発熱量にも差があるものの、発熱量の最大値に合わせて冷却するしかないので無駄が生じてしまうと高橋氏は解説する。

「データセンターの構成から考え直す必要があります。省エネ性を上げるには『構成要素ごとの電力消費量を下げる』という方法の他に、『より効率的な冷却方法に移行する』といった選択肢があり、それが本プロジェクトで目指す姿の一つである『ディスアグリゲーテッドコンピューティング』という分散型データセンターのアドバンテージの一つです」(安藤氏)

ディスアグリゲーテッドコンピューティングのイメージは、「CPUだけを集めた機器」「GPUだけを集めた機器」「ストレージだけ集めた機器」を高速な通信技術でつなぎ、非常に大規模なサーバシステムを構築するという考え方だ。同じ機器やシステムを構成する部品や要素、すなわち、コンポーネントごとにクラスタを組むことで、個々の発熱量に基づいた冷却が可能になり、冷却のための電力消費量を従来以上に適正化しやすくなる。

同方法を採用すれば、コンピュータの利用効率も上がる。現状は「CPUが壊れたらサーバごと交換する」「あのサーバはGPUだけ動いている」などの無駄があったが、新方式なら「壊れたCPUだけ交換する」「GPUリソースを使いたい分だけ利用する」などが可能だ。重要な情報を保存しているストレージを厳重に警備し、物理的に隔離された施設に格納するなど、セキュリティ上のメリットもあり、将来的には「建屋1棟丸ごとストレージ」ということもあり得ると安藤氏は期待を寄せる。

分散型データセンター実現へ 光技術がどう役立つのか

ディスアグリゲーテッドコンピューティングを実現するためには、分散設置したGPUやストレージなどを高速に接続しなければならない。そこで光技術が役に立つ。現在のデータ伝送は電気信号を使っているが、光信号に切り替えることで高速化と伝送距離の向上を両立できる。

「電気信号を使ったデータ伝送方式は、CPUとストレージやメモリといった主要なコンポーネント群を物理的に短い距離で接続しなければなりません。その距離は、インタフェースの高速化に伴い、ますます短くすることが求められています。そのため、1つの「箱」の中に、ほとんどの要素を集約していました。しかし光ケーブルでつなげば、その高速性をほとんど損なうことなく、数十メートルから数百メートルまで延伸可能です。チップやストレージの物理的な配置の制約を取り払えます」(高橋氏)

「光より速いものはない」というほど光信号は伝送速度が速いので、ビッグデータ分析やAI学習におけるストレージへのデータ入出力時の遅延を抑えられる他、光信号は電気信号に比べてノイズに強いのでデータ伝送時の劣化を防げる。光信号は電力効率が電気に比べ高いという特徴があり、次世代グリーンデータセンターにうってつけの通信方法だ。

「広帯域光SSDは、情報通信基盤はもちろんITのあらゆる分野でゲームチェンジを起こすでしょう。データセンターの省電力化だけでなく、データ伝送の低遅延やリアルタイム性が求められる自動運転、遠隔医療、製造現場といった分野における“エッジデータセンター”でも活躍できる技術です」(安藤氏)

「2030年の実現を目指す」 進捗具合は?

次世代グリーンデータセンターの青写真を踏まえて、2025年3月の進捗(しんちょく)具合はどうなのか。プロジェクト採択企業による技術開発フェーズはおおむね順調に進捗しており、2026年度以降に予定している実証実験フェーズに向けての確度が高まっていると安藤氏は説明して「今後は社会実装に向けてビジネス化の話も並行して進め、2030年の実現を目指すことは変わりません」と話す。

「広帯域光SSDについては、関連するソフトウェア開発も含めて2026年3月ごろまで研究開発活動にフォーカスし、同年4月以降から段階的に社会実装への軸足を移す計画です。その後、プロジェクト採択企業がそれぞれ開発した技術や機器と組み合わせて調整するなど実用化に取り組みます」(高橋氏)

広帯域SSDと光技術の掛け合わせには、一筋縄ではいかない場面もあったと高橋氏は振り返る。既存のコンピュータやストレージは電気信号を使う設計なので、光信号に対応させる必要がある。高橋氏は「光は難しいことが多く、試行錯誤した」と明かす。

この課題を解決すべく、キオクシアは電気信号と光信号を両方扱える技術「光電融合技術」を開発するアイオーコアと連携。プロジェクト採択企業間の横のつながりを生むことがNEDOの狙いの一つだった。採択企業6社※2に加えて、冷却装置メーカーや建設会社などデータセンターに関連する50社以上が参加する協議会も開いており、技術開発の先にある社会実装に向けて密に会話していると安藤氏は話す。

大阪・関西万博で最新情報を展示 その先に見据えるものは

次世代グリーンデータセンター構築プロジェクトの進展に合わせて、成果を世に披露する機会が増えている。NEDOや採択企業は、2025年4月に開幕する「2025年日本国際博覧会」(大阪・関西万博)のフューチャーライフエクスペリエンス「次世代グリーンデータセンターが拓く未来社会」で、5月13日から5月26日まで最新情報を発信する予定だ。

「万博は未来社会を提示する場です。データセンターが生活をどのように支えているのか、広帯域光SSDと次世代グリーンデータセンターが未来にどうつながるのかを説明して、一般の人に『こんな楽しい未来がやって来るよ』と伝える場にしたいですね」(安藤氏)

大阪・関西万博以外に、テクノロジー見本市「CEATEC」を含む国内外のイベントに出展することで次世代グリーンデータセンターや広帯域光SSDに関する取り組みを広く発信するという。キオクシアとしても海外ビジネスの種を探したい考えで、高橋氏は「国策である本プロジェクトの成果をビジネスとして結実させることで、日本に返したい」と語る。

「このプロジェクトによって生まれた次世代グリーンデータセンターの技術や知見を、国内だけにとどめようとは考えていません。この領域で日本が世界のリーダーシップを発揮できるように支援します」(安藤氏)

社会を支えるデータセンターに電力問題という逆風が吹き荒れる中、その課題を解決しようというイノベーションが日本から生まれる日も近そうだ。今後の展開に期待したい。

- :2025年7月1日付で、富士通株式会社の光スマートNICを担当している事業部門は分社化し、新たに1FINITY株式会社として設立されました。

- :1FINITY株式会社の分社化に伴い、2025年7月1日現在、採択会社は7社となりました。

転載元:ITmedia NEWS

ITmedia NEWS 2025年4月22日掲載記事より転載

本記事はITmedia NEWSより許諾を得て掲載しています。